l

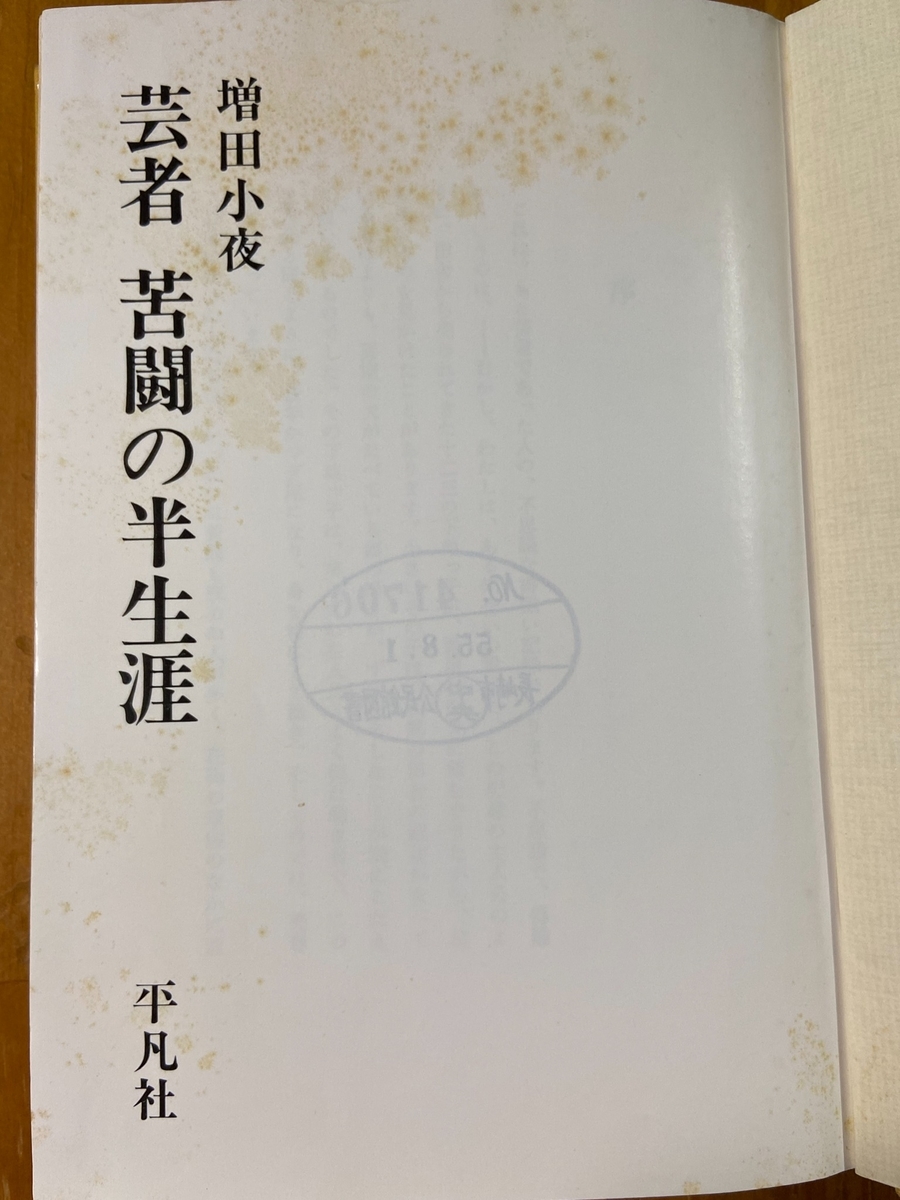

本書は、大正の終わりに信州に生まれ、幼くして子守、それから芸者に売られ、戦後は様々な職業を経てきた女性が30歳過ぎにまとめた半生記である。この本には社会の底辺に生きるということがどういうことなのかが記されている。読むと暗澹たる気持ちになる。

著者は増田小夜さんという方であるが、これが実名かどうかわからない。著者は父なし子として生まれ、生まれるとすぐに母の弟であるおじに引き取れられたが、おじは育てきれず6才の時に子守として地主の家に貰われていった。

物語は6才の頃の記憶から始まっている

「物心がつく頃の記憶は、地主の家で子守をしている姿と、ささいなことでひどく叱られ、いつも人影を恐れて暮らしていたことを思い出す。とくに、幼いころのことを思うとすぐ目に浮かぶのは、叱られて栗の木にしばりつけられ、ヒーヒー泣いている自分の姿である。その頃は、どうして自分には親がいないのか、どうして自分ばかりいじめられるのか考える事もできないで泣いてばかりいた。幼い頃に知っていたことは、ひもじいことはつらいもの、人間とは恐ろしいものこれだけだった。いかにして人に見つからないように隠れていようか、いかにして腹を満たそうかそればかり考えて生きていた。

当時の私のご飯は他人様しだいであった。台所の流しの下に欠けたどんぶりが置いてあって、その中に残ったご飯と汁を入れてくれる。たくさん残ればたくさんいれてあるが、残らなければ何もない。みんなのご飯が済むと、台所に行ってどんぶりを覗き込み、入っていると流しの下にちぢこまって急いで食べた。

朝は5時に起こされ、川に洗濯に行く。冬は凍っている氷の薄いところを割っておしめを洗う。洗濯が終わると掃除をして、やっと朝ごはん。それから本当の子守をする。冬の子守は背中は温かくても足は凍りつくほどに冷たい。冬どんなに寒くても足袋を履かせてもらえなかったので、片方の足の股のところにもう一方の足をつける、これを繰り返していつも片足で立っていた。それで名前は「鶴」と呼ばれていた。

学校にも行けず、字も読めず、捨犬のように育った私は12才で芸者置屋に売られた。置屋の毎日は朝起きて掃除をして、家じゅうの人たちの洗濯、使い走り、夜はねえさんたちの後ろについて三味線持ち。次から次へと用事を言いつけられいつも走り回っている。そしてふたこと目には、このバカが、低脳がと叱り飛ばされていた。置屋で初めは「お鶴」と呼ばれていたが、いつのまにか「お低」と呼ばれていた。

仕込っ子は、芸を習い、置屋の雑用をして、食わせて着せてもらう。半玉になって初めてお座敷に出て踊ったりお酌をしたりするが泊まりはしない。一本のお披露目をしてから二年は「まる抱え」と言って玉も御祝儀も全部置屋へ入る。2年くらい後からは「ご祝儀取り」で玉は置屋へ入り、ご祝儀だけが自分のものになる。

芸者の年季は売買の時の話で決まるが、十年が相場である。年季が開けると一年だけお礼奉公をする。その後、自由の身になる。しかし、普通の芸者は一本になってまもなく旦那がつき、身請けされて二号さんになる場合が多いので、二十歳を過ぎた芸者はもう年増呼ばわりされ、数も少なかった」と書いてある。

置屋に売られた際の契約書には「借金を返済するために雇い主様の指示に従って売春することを厭いません」という条項があったことも書かれている。

仕込っ子時代、半玉時代を経て16才の時に一本のお披露目をした。それまでには先輩のお姉さんが梅毒で亡くなったり、また身請けしてくれる約束を反故にされて自殺する仲間の死も見なければならなかった。

著者は本の中で語っている。

「私は、親の無責任から罪のかたまりのようにしてこの世に生まれ出た。これが、どんなみじめな気持ちで一生を送らなければならないかを訴えて、私のような人生が、絶対に繰り返されないようにと叫びたい気持ちでいっぱいです。どんな汚辱の中にいようとも、人間はやはり人間です。その魂は光を求めてたえずさまよい、何かの光を見出せば、どうにかしてそれに近づこうとあがき悶える。しかし、悶え苦しみながらも、光にたどりつけないでおぼれてしまうのです。人の心を持ち、人の親になったら、たとえ精根つきようとも、その子が一人歩きできるまで、親としての義務をはたしてもらいたい。」

著者は芸者として一本立ちした後しばらくして、身請けされて妾として囲われた。芸者にとって妾になることは出世であり、憧れであった「猫と団扇」で暮らす生活を手に入れたが、 著者はそれに満足できずにいた。芸者置屋でも首に綱がついていた。その綱の持ち手が変わるだけで、今も首に綱がついている。著者はその綱を解きほぐして自由の身になる道を歩むことになる。終戦後の混乱期に元芸者、元妾という罵声を世間から浴びながらも自由への道を歩み続け、幾多の困難を乗り越えて著者の郷里である長野県で食料品店を開業し晩年まで活躍していたと解説にあった。少しだけ安堵する。